本文以“科学训练与心理调适促进青少年综合运动能力全面提升路径研究”为核心主题,深入探讨在新时代背景下如何通过科学化、系统化、个性化的训练方法与心理干预机制,全面提升青少年群体的身体素质、运动技能及心理韧性。文章从四个方面展开分析:一是科学训练理念的构建与实践路径,强调科学训练体系在青少年身体发育规律中的重要作用;二是运动心理调适机制的理论依据与应用策略,阐述心理健康对运动能力发展的支撑意义;三是多维度训练模式的创新融合,提出身体素质、技能发展与心理建设的协同推进路径;四是综合能力评价与持续提升机制的构建,探讨评价体系与长期发展策略。通过系统研究与理论归纳,本文旨在为学校体育教育、青少年竞技体育训练及社会体育活动提供科学指导,为青少年全面健康成长与运动潜能的持续开发提供实践路径与理论支撑。

科学训练是青少年运动能力提升的基础。与传统经验式训练不同,科学训练强调以生理学、运动学、营养学等学科为支撑,依据青少年的身体发育规律与个体差异,im电竞平台官网制定个性化、阶段性训练方案。这种方法不仅能有效提高训练效率,还能最大限度地减少运动损伤的风险,从根本上提升训练的科学性与安全性。

在实践路径上,科学训练应遵循“循序渐进、全面发展”的原则。青少年处于身体成长的关键阶段,力量、速度、耐力、灵敏和协调能力的发展需要平衡推进。通过系统的周期化训练设计,将基础体能训练与专项技能训练相结合,实现身体机能与技术能力的同步提升。

此外,科学训练还应强调数据化与智能化管理。现代运动科技的应用,如心率监测、运动负荷分析、视频技术分析等,为青少年训练提供了量化依据。利用科学手段进行动态评估与调整,能够更精准地控制训练强度与恢复周期,促进训练成果最大化。

2、运动心理调适机制的理论依据与应用策略

心理调适在青少年运动能力发展中起着关键作用。科学研究表明,青少年的心理状态直接影响其训练动机、比赛表现以及长期坚持的意愿。焦虑、恐惧、自我怀疑等负面心理因素,往往会削弱运动表现甚至引发心理倦怠。因此,建立系统的心理调适机制,是促进综合运动能力提升的重要路径。

心理调适的理论基础主要包括心理动力学理论、认知行为理论与积极心理学理念。通过建立自我认知、目标设定与情绪管理机制,帮助青少年在训练与比赛中保持良好的心理平衡。例如,通过正念训练、放松训练与心理暗示,能够有效缓解压力,提高注意力与心理抗压能力。

在应用策略上,应将心理调适贯穿训练全过程。教练员、心理辅导师与家长应形成协同机制,定期评估青少年的心理状态,并提供针对性的心理支持。同时,应鼓励青少年参与心理健康教育课程,通过角色扮演、团队合作等活动增强自我效能感与集体归属感。

3、多维度训练模式的创新融合

青少年综合运动能力的提升,不仅依赖单一体能或技能训练,而需要多维度训练模式的有机融合。多维训练模式强调身体素质、运动技能与心理素质的协调发展,以全面促进青少年的运动潜能与综合能力。

在具体实践中,可以采用“体能+技能+心理”三位一体的训练体系。体能训练包括力量、速度、柔韧和耐力;技能训练注重专项运动技术的掌握;心理训练则通过心理游戏、意象训练等手段提升专注与自信。三者的融合能够形成良性互动,使青少年的身体机能、技术水平与心理状态相互促进。

此外,跨领域训练理念的引入也是创新方向。例如,舞蹈、武术、平衡训练等多样化运动形式的结合,可以促进运动协调性与身体控制能力的提升。多样化训练不仅能提高青少年的运动兴趣,也有助于开发潜在运动能力,实现“以兴趣促训练、以科学保成效”的目标。

4、综合能力评价与持续提升机制的构建

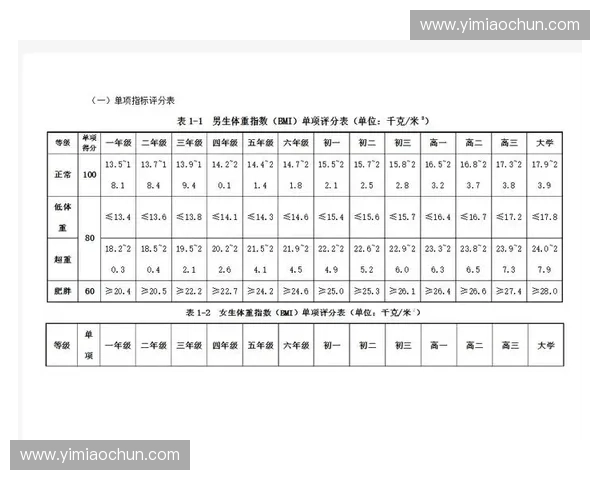

科学的评价体系是促进青少年运动能力持续提升的重要保障。传统评价多以成绩或技能水平为核心,而现代科学评价更注重过程性指标与综合素质的动态监测。评价的核心应包括身体机能、技术技能、心理状态及社会适应等多维度指标。

构建动态化评价体系,需要依托智能化数据平台,对训练过程进行实时跟踪与反馈。通过生理监测数据、运动表现记录及心理评估结果的综合分析,能够为青少年提供个性化的改进建议,从而实现科学化管理与精准化指导。

同时,应建立可持续的能力提升机制。学校体育、家庭支持与社会体育机构应形成联动体系,建立“评估—反馈—调整—再提升”的闭环模式。通过持续跟踪与动态干预,使青少年在身体、心理、技能三方面形成良性发展,构建终身受益的健康运动习惯与积极心态。

总结:

综上所述,以科学训练与心理调适为核心的青少年综合运动能力提升路径,体现了现代体育科学与心理学融合发展的趋势。科学训练为青少年提供了系统化、数据化的身体素质发展方案,而心理调适则为其提供了坚实的内在动力与精神支持。两者的结合,能够有效实现身体潜能与心理能量的统一,促进青少年全面成长。

未来,青少年体育发展应在科学研究与教育实践中继续深化探索,形成跨学科、多主体参与的协同体系。只有不断完善训练体系、强化心理辅导、创新评价机制,才能真正实现青少年运动能力的可持续提升,为建设健康中国和培养新时代高素质人才奠定坚实基础。